NUSAREPORT–Jakarta, Kembalinya Ahmad Sahroni ke kursi Wakil Ketua Komisi III DPR setelah menjalani sanksi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) bukan sekadar peristiwa administratif. Ia adalah potret buram demokrasi perwakilan di Indonesia, sekaligus cermin krisis etika politik yang semakin nyata di ruang publik.

Kontroversi bermula dari pernyataan Sahroni di media sosial yang menyebut para pengkritik DPR sebagai “orang bodoh”, di tengah kemarahan publik atas kebijakan tunjangan perumahan Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR. Alih-alih meredam, pernyataan tersebut justru memantik eskalasi demonstrasi di berbagai daerah, yang berujung pada tragedi kemanusiaan. Empat belas nyawa melayang, sebuah harga sosial yang sangat mahal hanya karena kegagalan elite politik menjaga tutur kata dan kepekaan moral.

Namun, yang lebih mengusik akal sehat publik adalah bagaimana proses pertanggungjawaban politik berlangsung. Sanksi penonaktifan enam bulan, lalu pengembalian jabatan strategis, memberi kesan bahwa etika di parlemen diperlakukan sebagai pelanggaran administratif semata, bukan sebagai pelanggaran moral terhadap kepercayaan rakyat.

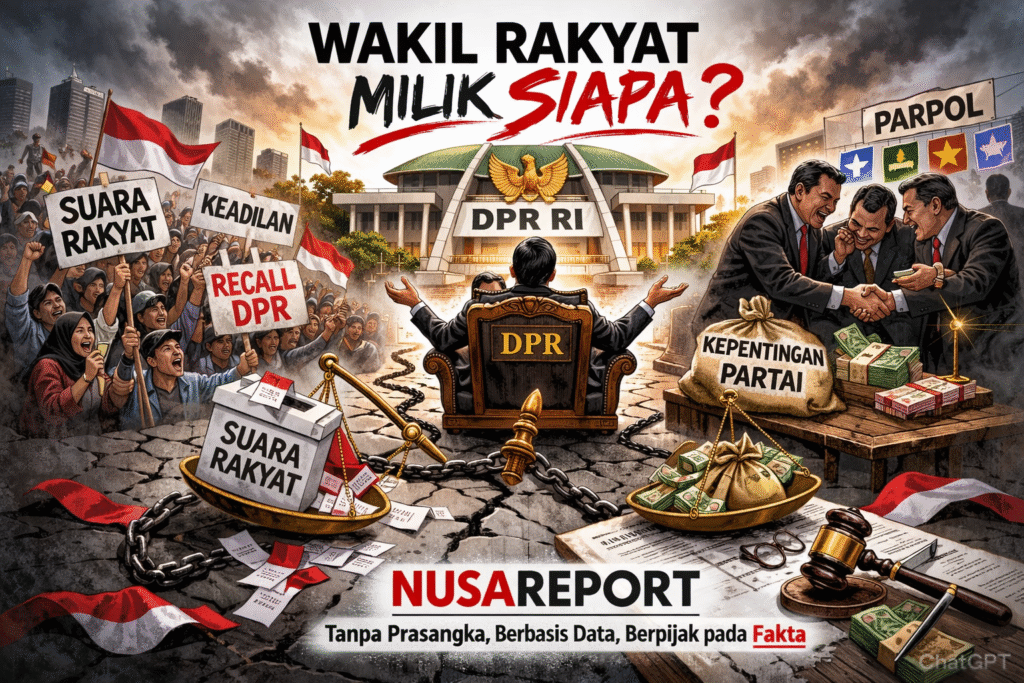

Di sinilah pertanyaan fundamental demokrasi mengemuka: sesungguhnya, anggota DPR itu milik siapa?

Dalam teori demokrasi, wakil rakyat adalah perpanjangan suara publik. Mereka diberi mandat oleh konstituen untuk memperjuangkan kepentingan umum, bukan membela ego, apalagi privilese kekuasaan. Namun, praktik politik menunjukkan realitas yang berbeda. Loyalitas anggota parlemen kerap terbelah, bahkan condong ke partai politik, yang menentukan pencalonan, promosi jabatan, dan masa depan karier politik mereka.

Kasus Sahroni menegaskan problem struktural ini. Keputusan menonaktifkan dan mengembalikan jabatan sepenuhnya berada di tangan partai dan mekanisme internal DPR. Tidak ada ruang formal bagi konstituen untuk mengevaluasi atau mencabut mandat politiknya. Rakyat, yang seharusnya menjadi pemilik sah kursi parlemen, justru terpinggirkan dari proses pengambilan keputusan atas wakilnya sendiri.

Demokrasi pun tereduksi menjadi prosedur elektoral lima tahunan, tanpa jaminan akuntabilitas moral di antara masa pemilu. Wakil rakyat menjadi lebih takut pada sanksi partai daripada kehilangan kepercayaan publik. Inilah paradoks demokrasi prosedural: sah secara hukum, tetapi rapuh secara etika.

Lebih jauh, peristiwa ini menyingkap persoalan mendasar etika komunikasi politik. Di era digital, satu pernyataan pejabat publik dapat berdampak luas, membentuk opini, bahkan memicu konflik sosial. Ketika empati digantikan oleh arogansi, dan kritik disambut dengan cemoohan, maka yang runtuh bukan hanya wibawa personal, melainkan martabat institusi negara.

DPR, sebagai lembaga perwakilan tertinggi, seharusnya menjadi teladan etika publik. Namun, ketika standar etik diturunkan sebatas kepatuhan prosedural, maka publik akan semakin sinis memandang parlemen. Kepercayaan, yang merupakan modal utama demokrasi, perlahan terkikis.

Kasus ini seharusnya menjadi momentum reformasi etika politik. Pertama, mekanisme akuntabilitas anggota DPR kepada konstituen perlu diperkuat, termasuk membuka ruang recall publik berbasis evaluasi kinerja dan integritas. Kedua, sanksi etik harus bersifat substantif dan mendidik, bukan sekadar formalitas temporal. Ketiga, partai politik harus mereposisi diri sebagai instrumen pendidikan politik rakyat, bukan sekadar mesin elektoral dan distribusi kekuasaan.

Tanpa pembenahan mendasar, parlemen berisiko semakin menjauh dari rakyat, terjebak dalam oligarki kepentingan, dan kehilangan legitimasi moral. Pada titik itulah demokrasi hanya tinggal prosedur, tanpa jiwa.

Pada akhirnya, pertanyaan “wakil rakyat milik siapa?” bukan sekadar wacana akademik. Ia adalah ujian eksistensial demokrasi Indonesia. Jika jawabannya lebih condong pada partai dan elite, maka rakyat hanya menjadi penonton dalam panggung kekuasaan yang mereka biayai dan legitimasi.

NUSAREPORT “Tanpa Prasangka, Berbasis Data, Berpijak pada Fakta.”